Le phénakistiscope (du grec phenaxakos, « trompeur », et skopein, « examiner ») est l'une des inventions qui anticipa le cinéma. Il s'agit d'un jouet optique inventé par Joseph Plateau en 1832. Ce jouet a pour fonction de donner l'illusion du mouvement.

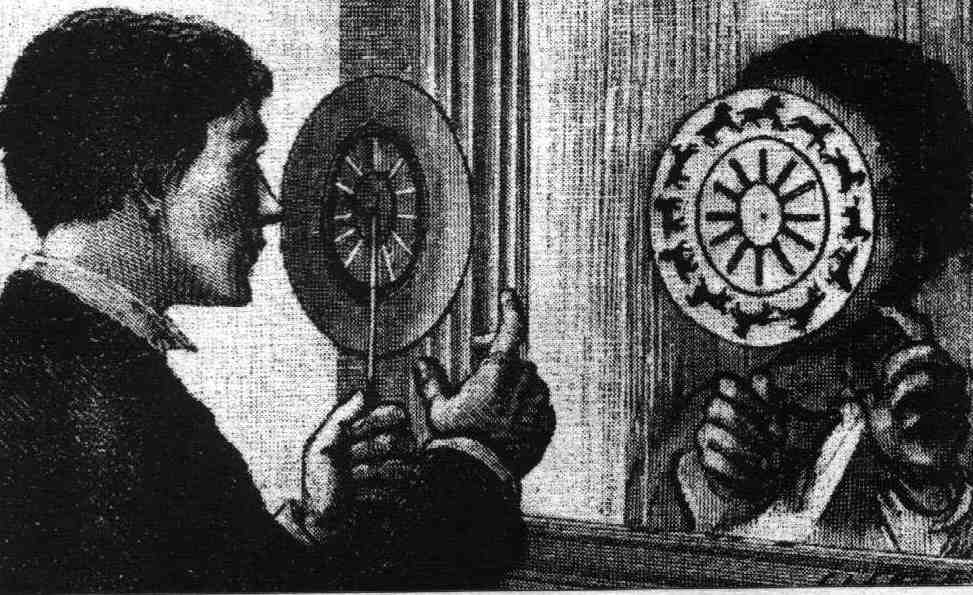

L'objet est constitué d'un disque en carton et d'un manche permettant son maintien. Le disque est percé de fentes. Une série d'images régulièrement espacées représente la décomposition d'un mouvement. Pour percevoir ce mouvement de manière animée, l'utilisateur regarde un miroir à travers les fentes du disque de telle manière que les dessins soient orientés vers le mirroir. Il fait ensuite tourner le disque. Les fentes permettent de faire apparaître l'une des images, reflétée dans le miroir un court instant avant de révéler la suivante. L'œil voit donc une succession rapide d'images, qui donnent l'illusion d'un mouvement quand le disque tourne à une vitesse suffisante.

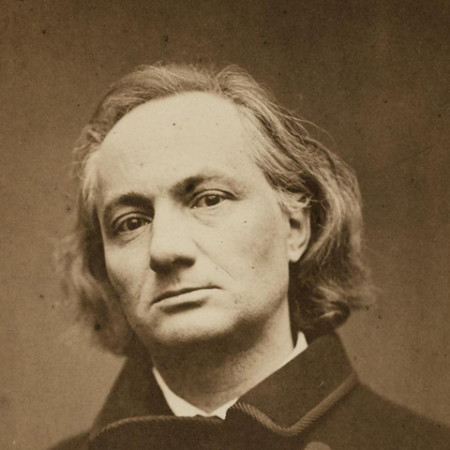

Dans Morale du joujou, le poète français Charles Baudelaire (1821-1867) consacre quelques lignes de son petit essai sur les jouets d'enfants au phénakitiscope. Baudelaire y donne une description fidèle du mécanisme après avoir souligné l'intérêt du jouet pour la mise en éveil de l'imagination :

Il est un espèce de joujou qui tend à se multiplier depuis quelques temps, et dont je n'ai à dire ni bien ni mal. Je veux parler du joujou scientifique. Le principal défaut de ces joujoux est d'être chers. Mais ils peuvent amuser longtemps, et développer dans le cerveau de l'enfant le goût des effets merveilleux et surprenants. Le stéréoscope, qui donne en ronde bosse une image plane, est de ce nombre. Il date maintenant de quelques années. Le phénakitiscope, plus ancien, est moins connu. Supposez un mouvement quelconque, par exemple un exercice de danseur ou de jongleur, divisé et décomposé en un certain nombre de mouvements; supposez que chacun de ces mouvements, - au nombre de vingt, si vous voulez, - soit représenté par une figure entière du jongleur ou du danseur, et qu'ils soient tous dessinés autour d'un cercle de carton. Ajustez ce cercle, ainsi qu'un autre cercle troué, à distances égales, de vingt petites fenêtres, à un pivot au bout d'un manche que vous tenez comme on tient un écran devant le feu. Les vingt petites figures, représentant le mouvement décomposé d'une seule figure, se reflètent dans une glace située en face de vous. Appliquez votre œil à la hauteur des petites fenêtres, et faites tourner rapidement les cercles. La rapidité de la rotation transforme les vingt ouvertures en une seule circulaire, à travers laquelle vous voyez se réfléchir dans la glace vingt figures dansantes, exactement semblables et exécutant les mêmes mouvements avec une précision fantastique. Chaque petite figure a bénéficié des dix-neuf autres. Sur le cercle, elle tourne, et sa rapidité la rend invisible; dans la glace, vue à travers la fenêtre tournante, elle est immobile, exécutant en place tous les mouvements distribués entre les vingt figures. Le nombre des tableaux qu'on peut créer ainsi est infini [1].

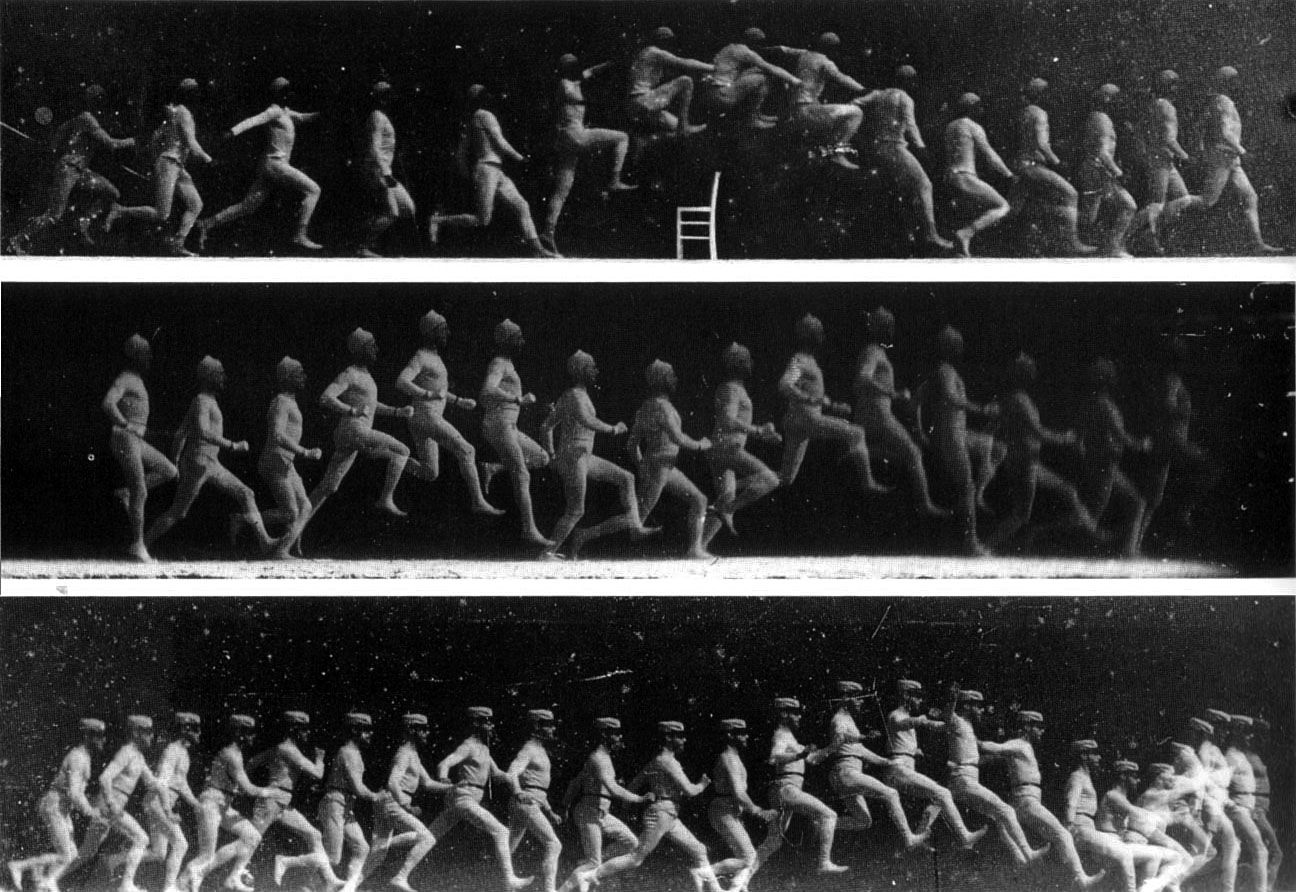

Ainsi, le phénakitiscope « recompose » un mouvement préalablement décomposé en figures diverses. En cela, le phénakitiscope procède de la démarche inverse de l'usage que fit le médecin français Etienne-Jules Marey (1830-1904) de la récente invention de la photographie. Maray eut en effet l'idée de prendre, sur une même plaque, un grand nombre de clichés photographiques successifs d'un même individu en mouvement afin d'en décomposer les postures successives. Il inventa ainsi le procédé dit de « chronophotographie » qui permet d'obtenir un relevé exact de la décomposition des mouvements corporels, comme on peut le constater ci-dessous.

En utilisant l'outil « rotation » et en définissant l'angle de rotation par une variable dynamique, il est tout à fait possible de modéliser des phénakitiscopes à l'aide de GeoGebra. On en donne, ci-dessous, deux exemples. Sur la première figure dynamique, on peut modifier la vitesse de rotation à l'aide du curseur mauve et changer le type d'illustration avec le curseur bleu. Déterminez la vitesse de rotation adéquate pour simuler le mouvement.

Sur la seconde figure dynamique, cliquez sur le bouton pour lancer l'animation. Modifiez la vitesse de rotation à l'aide du curseur afin de simuler le mouvement des deux boxeurs.

[1] Charles Baudelaire, Morale du joujou, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1961, p. 528.